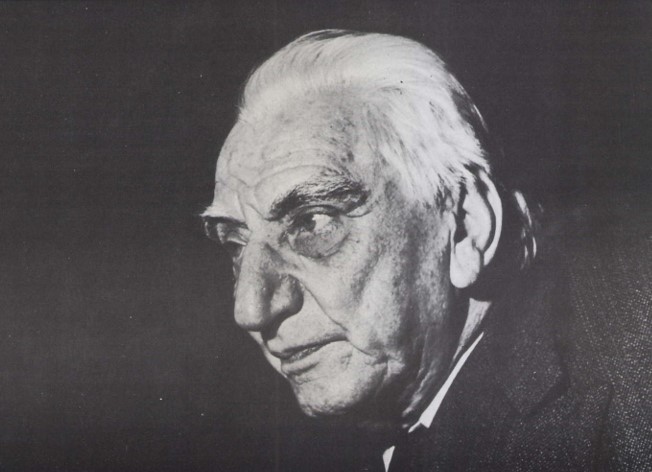

Interviste a Cesare Musatti (1982-1986)

Propongo delle interviste a Cesare Musatti, ritenuto spesso il “padre” della psicanalisi in Italia. Le due interviste, la prima a cura di Vittorio Volpi sul “Potere dello psicanalista” con un suo commento particolarmente interessante poiché permette una lettura dell’intervista a Musatti. La seconda, a distanza di quattro anni a cura di Maurizio Molteni ed Eva […]

Interviste a Cesare Musatti (1982-1986) Leggi tutto »

Articoli, Interviste